- 砂防三法(砂防法・地すべり法・急傾斜地法)と土砂災害防止法の違いを整理

- その他、行政が公開している「土砂災害危険箇所」は法令ではない

今回は、多くの人がその違いを曖昧なままにやり過ごしている土砂災害系4法令について、理解しやすいように俯瞰して整理してみます。

具体的には以下の4法令+αです。どれも名前が土砂災害を連想させる名前であるうえ、全ての法令で区域を指定しているため、どの区域にあたれば、何が制限されるのかが非常に分かりにくい。

- 砂防法:砂防指定地

- 地すべり法:地すべり防止区域

- 急傾斜地法:急傾斜地崩壊危険区域

- 土砂災害防止法:土砂災害(特別)警戒区域

- 土砂災害危険箇所(法令ではない)

それぞれの法令+αのイメージをざっくりと解説したのち、最後に表にまとめます。

各法令の違いを整理する

砂防三法:災害発生源に対するハード事業と行為規制

砂防法・地すべり法・急傾斜地法の3法令は砂防三法(または土砂三法)と呼ばれます。

共通した目的は大きく2つ。

- 「土石流」「地すべり」「がけ崩れ」の3つに分類される土砂災害に対して、砂防堰堤などの整備(行政によるハード事業)を行うことで災害を未然に防ぐ。

- 各法令が指定する砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域内では、一定の行為を制限(許可制)することで災害が発生してしまうような行為を未然に防ぐ。

| 砂防法 | 地すべり法 | 急傾斜地法 | |

| 指定区域 | 砂防指定地 | 地すべり防止区域 | 急傾斜地崩壊危険区域 |

| 指定する人 | 国土交通大臣 | 国土交通大臣 農林水産大臣 | 都道府県知事 |

| 対象の現象 | 土石流 | 地すべり | がけ崩れ |

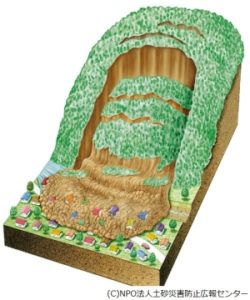

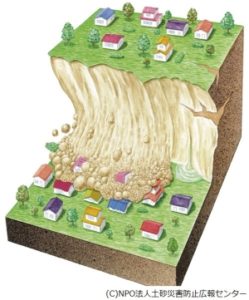

| イメージ |  |  |  |

| 規制される主な行為 | ・施設、工作物の建築 ・土地の切り盛り掘削 ・土石、鉱物の採取 ・竹木、草木根の伐採 ・家畜類の放牧 ※都道府県条例による。 | ・地下水を増加させる | ・水を放流する行為 |

| 許可権者 | 都道府県知事 | 都道府県知事 | 都道府県知事 |

砂防三法は、役所の所管窓口は同じであることと、指定区域内での一定の行為については都道府県知事の許可が必要になることが共通していることから、1セットと考えてもOKです。

ただ、対象とする災害(現象)が違うので、指定区域&規制される行為が違うのです。

後述する土砂災害防止法との決定的な違いは、その目的からも分かる通り、ターゲットとしているエリアが「災害の発生源(山や丘などの傾斜地など)」であること。

山や丘で砂防堰堤などを行政が整備したり、民間に余計な行為をさせないことで物理的に土砂災害を抑えることを目指しているわけですね。

土砂災害防止法:災害を受ける土地に対するソフト事業と立地抑制

土砂災害防止法の目的は以下のとおり。ターゲットとしているエリアが「災害を受ける土地」であり、内容はソフト事業による被害の軽減です。

- 土砂災害のおそれのある箇所の周知

- 警戒避難体制の整備による住民の保護

- 危険箇所への新規住宅等の立地抑制

危険箇所として指定される区域は以下のとおり。指定は都道府県知事が行います。

- 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)

- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

そして、レッドゾーン内に「居室を有する建築物」を計画する場合、以下の規制がかかってきます。建築実務者としては、ここが一番重要です。(イエローゾーンに具体的な規制はありません。)

- 建築基準法6条1項四号に該当することとなるため、都市計画区域外であっても四号建築物(普通の木造住宅など)を建築する場合に建築確認申請が必要となる。

- 建築基準法施行令80条の3、平成13年国交告383号に適合させる必要がある。

砂防三法と違い、土砂災害防止法は建築基準法と直接関係してるんですね。

長くなるので細かいことは別の記事にしますが、建基法施行令80条の3をクリアするには、建築物が土石に耐えるうるようにRC造の外壁としたり待ち受け擁壁を設置する必要があります。

外壁をRC造にするのは木造住宅には難儀かと思いますし、政府系金融機関もレッドゾーンからの移転について「地すべり等住宅関連融資」用意していたりと、基本的には「建てない」選択肢を選ぶことが推奨されます。

「土砂災害危険箇所」は法令じゃないし、規制もない。

土地についてあれこれ調べていると「土砂災害危険箇所」に出会うことがあります。砂防三法や土砂災害防止法に出てくる言葉っぽいので、何か関係がありそうなのですが…。実は関係ないのです。

「土砂災害危険箇所」とは、土砂災害による被害のおそれのある箇所について、危険箇所の周知や警戒避難体制の整備を目的として自治体が調査したものです。

土石流、地すべり、がけ崩れの3つについて被害のおそれのある箇所をそれぞれ「土石流危険渓流」「地すべり危険箇所」「急傾斜地崩壊危険箇所」と呼び、これら3つを総称して「土砂災害危険箇所」と呼んでおり、住民への周知を目的にしています。

「土石流」「地すべり」「急傾斜地」などのワードが出てきますが、現在運用されている砂防三法(砂防法、地すべり法、急傾斜地法)と混同しないよう気を付けてください。

土砂災害危険箇所の調査は、当時の建設省の通達を根拠に実施されていたものです。昭和41年から概ね5年毎に実施され、平成15年に調査結果を公表されています。なお、「土砂災害危険箇所」は法令ではありませんので、法的制限はありません。当然、重要事項説明の必要もありません。

現在は「土砂災害危険箇所」に代わり、土砂災害防止法に基づき「土砂災害(特別)警戒区域」の指定が進められいます。したがって、「土砂災害危険箇所」の再点検は、実施されていません。

代表的な調査方法としては、国交省のハザードマップポータルサイトの「重ねるハザードマップ」で全国の土砂災害危険箇所を確認できます。

下記の書籍は、土砂災害防止法の基本的解説を基に、確認申請の必要な知識がまとまっており、関連資料やQ&Aなど設計の実務的な処理に重点を置いた内容の参考図書です。土木工学の実務者、建築の実務者の両方のオススメです。

まとめ

最後に表にしてまとめます。それぞれの区域の調査方法も紹介します。

各法令の細かい解説は別の記事にしていきたいと思います。

| 法令等 | 砂防三法 (砂防法、地すべり法、急傾斜地法) | 土砂災害防止法 | 建設省砂防課長通達 (昭和41年) |

| 目的 | ・ハード対策(行政による砂防堰堤などの整備) ・区域内の一定の行為制限 | ・ソフト対策 ・土砂災害のおそれのある箇所の周知 ・警戒避難体制の整備による土砂災害からの住民の生命及び身体の保護 ・危険箇所への新規住宅等の立地抑制 | ・土地利用等の社会的変化や土砂災害の実態把握 ※機能は土砂災害防止法へ移行している |

| 指定区域 | ・砂防指定地 ・地すべり防止区域 ・急傾斜地崩壊危険区域 | ・土砂災害警戒区域 ・土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害危険箇所 (土石流危険渓流・地すべり危険箇所・急傾斜地崩壊危険箇所) |

| 義務・制限 | 施設の設置、土地の掘削、立木の伐採等、土砂災害を誘発する行為の制限(都道府県知事の許可が必要) 【制限の詳細】 砂防法については都道府県条例、その他については法令で規定 | 【土砂災害特別警戒区域内(レッドゾーン)】 ・特定開発行為に対する許可制 ・建築物の構造規制、移転勧告 【土砂災害警戒区域内(イエローゾーン)】 ・宅地建物取引業者は、不動産取引時の重要事項説明 ・要配慮者利用施設管理者は、避難確保計画の作成、避難訓練の実施 | なし |

| 重要事項説明 | 必要 | 必要 | 不要 |

| 調査方法 | 各自治体(都道府県)に問い合わせる必要あり。所管窓口は同じはず。 国交省ホームページに「都道府県砂防主管課一覧表」が公開されています。 | ハザードマップポータルサイト等での確認が可能 ※都道府県がGISをWebで公開している場合もあるためググる価値はあるが、やはり窓口で聞くのが確実。 | ハザードマップポータルサイト等での確認が可能 |